Zu Beginn des Monats Oktober kam es zu zwei Ereignissen, die Symbolkraft für die Entwicklung der großen Wirtschaftsregionen der Welt zu haben scheinen: In Atlanta wurde das Freihandelsabkommen TPP (Trans-Pazifische-Partnerschaft) vereinbart. Hierdurch entsteht eine neue Freihandelszone, deren Teilnehmer derzeit schon mehr als ein Drittel des globalen Bruttosozialproduktes erwirtschaften. In Paris hingegen wurden Manager der Air France, die für den Einsparkurs verantwortlich sind, von Mitarbeitern tätlich angegriffen, sodass sie mit zerrissenen Kleidern vor dem Mob flüchten mussten.

Während sich die Pazifikregion fortschrittsorientiert präsentiert, wird Europa seit Monaten von Themen bestimmt, die ein Grundmotiv haben: Es ist in der Vergangenheit zu Fehlentwicklungen gekommen, aber anstatt diese konsequent anzugehen, hatten einige (oder alle) der Beteiligten entweder nichts gemacht, alles nach hinten geschoben oder an Pseudolösungen herumgedoktert, die kurzfristig gut aussahen, langfristig jedoch alles verschlimmerten. Wenn die Probleme dann aufbrachen, wurden zumeist hohe Kosten sichtbar, manchmal kam es zu Skandalen bzw. hässlichen Szenen.

Ob es um Konflikte mit mächtigen Gewerkschaften wie bei den Piloten und Lokführern, Migration, die Griechenlandkrise, den Ukrainekonflikt und Russlandsanktionen, den Volkswagen-Skandal, die EEG-Umlage oder das quantitative Easing der EZB geht: Bei jedem dieser Themen ist erkennbar, dass aktuellen Problemen gravierende Fehlsteuerungen in der Vergangenheit zugrunde liegen. Diesen haben sich die jeweils Verantwortlichen nicht gestellt, sondern lieber auf Kosmetik und Flickschusterei verlegt. Und sofern nicht wie bei Volkswagen US-Strafverfolger drohen, scheint die Motivation weiterhin gering zu sein, an echten Lösungen zu arbeiten.

Europa: vom Globalisierungsgewinner zum Finanzkrisenverlierer

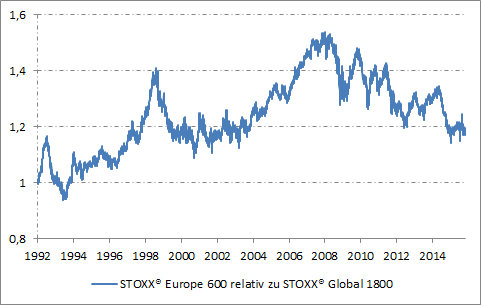

Nimmt man die Aktienkursentwicklung als Erfolgsindikator für eine Region, wird das Zurückfallen Europas deutlich sichtbar. So zeigt die Entwicklung repräsentativer europäischer Indizes in internationalen Vergleich zu globalen Aktienindizes (wie z. B. in nachstehender Grafik), dass europäische Aktien bis zur Finanzkrise 2008 eine überdurchschnittliche Performance aufwiesen.

Danach etablierte sich ein relativer Abwärtstrend, der ungebrochen anhält.

Europäische Unternehmen konnten vor der Finanzkrise noch überproportional von der weltwirtschaftlichen Entwicklung profitieren, die seit den 80er Jahren von einer immer weitergehenden globalen Integration getrieben wurde. Die Erholung nach der Krise ging in der Breite aber an ihnen vorbei. Lediglich stark global ausgerichtete Firmen mit einem vorwiegend außereuropäischen Geschäft können nach wie vor mit ihren internationalen Wettbewerbern mithalten.

Ihren Ausdruck finden die ökonomischen Probleme auch in dem anämischen Wirtschaftswachstum, dass eine anhaltend hohe Arbeitslosigkeit in vielen europäischen Ländern zur Folge hat. Insbesondere im Vergleich mit den aufstrebenden Wirtschaftsnationen Asiens gerät Europa immer mehr ins Hintertreffen.

Europäische Erfolgsfaktoren geraten mehr und mehr in Vergessenheit

Bevor man sich mit der Frage beschäftigt, was Europa aktuell im Vergleich mit anderen Regionen besser oder schlechter macht, scheint es angebracht, sich noch einmal die Gründe für den herausragenden wirtschaftlichen Erfolg in den vergangenen Jahrhunderten genauer zu betrachten.

Der britische Historiker Niall Ferguson hat im Jahr 2011 das Buch „Civilization: The Six Killer Apps of Western Power“ veröffentlicht (der Titel der deutschen Ausgabe „Der Westen und der Rest der Welt: Die Geschichte vom Wettstreit der Kulturen“ ist wahrscheinlich im Interesse der „Political Correctness“ etwas „weicher“ formuliert worden). Hierin versuchte er die Schlüsselfaktoren zum Aufstieg der westlichen Nationen (und dies waren neben den USA vor allem die europäischen Staaten) zu den führenden Mächten auf der Welt zu identifizieren. Insgesamt kommt er auf sechs Prinzipien:

1) Wettbewerb: die Dezentralisierung sowohl in der Politik und der Wirtschaft. Hierdurch konnten sowohl Nationalstaaten wie auch der Kapitalismus entstehen. Wettbewerb ist weiterhin zentral dafür, dass neue Ideen eine Chance bekommen und sich im Erfolgsfall schnell durchsetzen können. Durch ihn wird ebenfalls das weniger effiziente schnell verdrängt.

2) Wissenschaft: ein Streben nach systematischer Aneignung von neuem Wissen. Dies hat sich aus einem veränderten Grundverständnis der Menschen ergeben: Früher wurde die Welt durch die Weisheit der jeweiligen Priester oder Herrscher erklärt. Die Erkenntnis, dass dies nicht ausreicht bzw. das damit verbundene Eingeständnis des eigenen „Nicht-Wissens“ hat zu einer allgemein verbreiteten Auffassung geführt, dass Unbekanntes systematisch erforscht werden sollte, um durch den Erkenntnisgewinn die Menschheit weiterzubringen.

3) Rechtsstaatlichkeit (Anm.: im Original „Property Rights“ bzw. „Eigentum“ in der deutschen Übersetzung betitelt; ich denke aber, der allgemeine Begriff „Rechtsstaatlichkeit“ trifft besser, worauf Ferguson abzielt): allgemein akzeptierte gesellschaftliche und gesetzliche Regeln, die sowohl die Eigentumsrechte des Einzelnen definieren und schützen, wie auch Konflikte friedlich beilegen.

4) Medizin: Die Wissenschaft, welche sich mit der menschlichen Gesundheit befasst, hat eine besondere Bedeutung bekommen. Dies hat zu dramatischen Verbesserungen sowohl in der Qualität wie auch der zu erwartenden Dauer des Lebens geführt.

5) Konsumerismus: Hierbei geht es um den Lebensstil, bei dem der menschliche Konsum von Gütern und Dienstleistungen durch die allgemeine Bevölkerung sowie die permanente Erhöhung dessen im Mittelpunkt stehen. Ohne die hiermit verbundenen Nachfragesteigerungen hätten die Produktionsausweitungen nach der industriellen Revolution nicht absorbiert werden können.

6) Arbeitsethik: Vor dem Aufkommen des Protestantismus in Europa wurde Arbeit vor allem als „Mittel zum Zweck“ oder sogar als etwas Erniedrigendes angesehen. Dies hat sich gewandelt hin zu einem Verständnis von Arbeit als moralischen Wert an sich: Sie selbst sowie die Schaffung von Vermögenswerten durch sie wurden von den Menschen als Lebenssinn verinnerlicht.

Während die aufstrebenden Länder Asiens sich zunehmend auf diese Prinzipien besinnen, verdrängt man einige in Europa (und teilweise in Nordamerika, wenn auch nicht in dem Ausmaß) mehr und mehr. Insbesondere zwei Entwicklungen sehe ich in diesem Zusammenhang als sehr kritisch an:

- Ein zunehmendes Infragestellen des Wettbewerbs. Damit verbunden sind seine Substitution durch Regulierung sowie das Streben nach Abschottung.

- Arbeitsethik wird immer mehr durch Anspruchsdenken verdrängt. Dieses bildet insbesondere in Verbindung mit dem nach wie vor starken Konsumerismus eine gefährliche Kombination.

Begründet sind diese Tendenzen mit einer tiefen Verunsicherung der europäischen Gesellschaften. Diese hat stark damit zutun, wie die Risiken einer sich ändernden Welt wahrgenommen werden.

Die europäische Risikogesellschaft: zwischen Paranoia, Verdrängung und Überreaktion

1986 veröffentlichte der Soziologe Ulrich Beck das Buch „Risikogesellschaft“. In diesem beschrieb er die steigende Bedeutung von Risiko und Unsicherheit in unserer Gesellschaft. Er schrieb: „In der fortgeschrittenen Moderne geht die gesellschaftliche Produktion von Reichtum systematisch einher mit der gesellschaftlichen Produktion von Risiken. Entsprechend werden die Verteilungsprobleme und -konflikte der Mangelgesellschaft überlagert durch die Probleme und Konflikte, die aus der Produktion, Definition und Verteilung wissenschaftlich-technisch produzierter Risiken entstehen.“

Beck arbeitete gleichzeitig heraus, dass Risiken und ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Welche Risiken Menschen für sich als relevant erachten, sah er als Ergebnis eines gesellschaftlichen Konstruktionsprozesses, den die Massenmedien entscheidend mitgestalten. Als bedrohlich wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit nicht die abstrakten Risiken selbst, sondern ihre konkrete Thematisierung durch Zeitungen, Fernsehen und andere Medien. Obwohl die Welt durch technischen und medizinischen Fortschritt im Grunde immer sicherer wird, steigt trotzdem die Verunsicherung durch eine Inflation „gefühlter Risiken“, die durch die Berichterstattung in den Medien verursacht wird. Dies bringt eine Verzerrung in der Risikowahrnehmung mit sich: Risiken, die relativ unbedeutend sind, werden übersteigert wahrgenommen (wie z. B. dass man in Europa Ebola oder SARS bekommt), was teilweise zu paranoide Reaktionen führt. Signifikante Risiken hingegen werden regelmäßig verdrängt oder unterschätzt (wie z. B. durch Bewegungsarmut und ungesunde Ernährung an Diabetes zu erkranken).

Beck sah eine der zentralen Herausforderungen für die Gesellschaft darin, wie sie mit neu entstehenden Risiken umgeht. Speziell, wenn sie zuerst verdrängt oder nicht richtig ernst genommen werden, besteht die Gefahr, dass bei ihrem Aufbrechen überregagiert wird: Staatliche Notfallmaßnahmen zur Risikoabwehr lassen sich dann oft nicht mehr rückgängig machen, was zu andauernden Beeinträchtigungen des menschlichen Lebens führt. Ebenfalls gefährlich ist, wenn neue Entwicklungen blockiert werden, weil die mit ihnen verbundenen Veränderungen Ängste hervorrufen. Die teilweise paranoiden Abwehr-Reaktionen der europäischen Öffentlichkeit in Hinblick auf das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP sind das beste Beispiel hierfür. Beck befürchtete einen neuen Totalitarismus der Gefahrenabwehr, der die menschliche Freiheit immer weiter einschränken könnte. Wenn man die anschwellende Flut von immer mehr Regulierungen und Vorschriften in Europa sieht (und ihre lähmende Wirkung auf die Wirtschaft), dürfte er damit recht gehabt haben.

Europas fatale Romanze mit der Sicherheit

„Dies ist nicht ohne Risiken“ oder „die hiermit verbundenen Risiken sind unkalkulierbar“ lauten derzeit die Standardformulierungen in Kommentaren vieler Politiker, Ökonomen und Journalisten, wenn irgendwo Entscheidungen getroffen werden, mit denen sie nicht einverstanden sind. Dabei ist es ihnen relativ egal, ob es sich um unternehmerische Maßnahmen, Geldpolitik, Migration, neue Arzneimittel, Umweltschutz oder irgendetwas anderes handelt. Und erst recht ist es egal, ob es überhaupt Alternativen gibt. „Hauptsache kein Risiko“ scheint das Leitmotiv dieser Gedanken zu sein.

Das Eingehen von Risiken steht unter Generalverdacht. Hierin reflektiert sich die schizophrene Einstellung vieler Menschen in Europa: Alles soll sich verbessern, aber im Grunde trotzdem so bleiben, wie es ist. Dies geht in der Realität jedoch nicht, insbesondere wenn die Welt sich – wie im Moment – durch Globalisierung und technischen Fortschritt sehr dynamisch verändert. Wer in einem Prozess permanenter Wandlung meint, keine Risiken eingehen zu müssen, der verdrängt die fatalen Konsequenzen einer Verweigerung von notwendigen Veränderungen. „Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren“ hat Michael Gorbatschow 1989 den Reformverweigerern in Ost-Berlin ins Stammbuch geschrieben (Anm.: Das Zitat wird oft falsch als „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ wiedergegeben). Die Sucht nach Sicherheit führt jetzt im kapitalistischen Westeuropa zu ähnlichen Anzeichen der Erstarrung und Realitätsverdrängung, wie im Osteuropa vor dem Zusammenbruch des Sozialismus.

Der mit Sicherheit überforderte Staat

Eine besondere Rolle beim Bereitstellen von Sicherheit spielt der Staat, denn diese ist ein öffentliches Gut, das nur von einem Staatswesen bereitgestellt werden kann. Dies sahen auch ausgesprochen staatskritische Ökonomen wie Adam Smith oder Friedrich Hayek nicht anders, wobei diese unter Sicherheit allerdings vor allem Rechtssicherheit und militärische Verteidigung verstanden. Im letzten Jahrhundert hat es allerdings eine Inflationierung des Sicherheitsbegriffs gegeben, der nicht im Sinne der Beiden war: soziale Sicherheit, Arbeitsplatzsicherheit, allgemein verfügbare medizinische Versorgung, Ausbildungssicherheit, Aufsicht über Märkte, Ausfallschutz von Anleihen etc.

Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie stark die Rolle des Staates in einer Gesellschaft sein soll; und aufgrund der ideologischen Vorbelastung der einzelnen Auffassungen möchte ich hier lieber nicht darauf eingehen. Eines ist aber sicher: Je mehr Aufgaben der Staat übernimmt, umso größer werden die Anforderungen an ihn; und umso komplexer interagiert er ebenfalls mit der Privatwirtschaft in In- und Ausland. Und da ein Staatswesen ja auch nur aus aus Menschen besteht, die in ihrer Gesamtheit nur sehr schwer zu koordinieren sind, werden Fehler oder unbeabsichtigte Nebenwirkungen staatlicher Maßnahmen unvermeidbar.

Diese Nebenwirkungen haben insbesondere in dreierlei Hinsicht fatale Konsequenzen:

- Der in allen westlichen Nationen inzwischen stark ausgeprägte Wohlfahrtsstaat hat dazu geführt, dass dessen Wohltaten inzwischen nicht mehr nur von der eigentlichen Zielgruppe – sozial oder gesundheitlich benachteiligte Menschen – in Anspruch genommen werden, sondern auch von wirtschaftlich relativ gut situierten Personen. Gerade diese betrachten dessen Leistungen inzwischen als Selbstverständlichkeiten ihres Lebensstandards, auf die sie einen Anspruch haben, selbst wenn sie wenig arbeiten. Konsumerismus ohne Arbeitsethik führt aber dazu, dass insbesondere diejenigen, die es eigentlich gar nicht nötig haben, sich ihren Konsum durch die Arbeitsleistung Anderer finanzieren lassen wollen. Der einfachste Weg für Politiker zur Befriedigung des Anspruchsdenkens sind schuldenfinanzierte Staatsausgaben. Dieser Faktor hat ganz entscheidend zur Aufblähung der Staatsverschuldung in den vergangenen Jahren beigetragen – und erschwert jetzt ein konsequentes Angehen des Staatsschuldenproblems in vielen Ländern.

- Wenn Unternehmen im freien Wettbewerb versagen, so wäre die marktwirtschaftliche Konsequenz, dass diese Firmen Pleite gehen müssten und ihren Platz besseren überlassen. Sind kriminelle Aktivitäten mit dem Handeln von Unternehmen verbunden, so sollten die Verantwortlichen normalerweise ins Gefängnis. In der heutigen Welt sieht dies aber anders aus: Mit dem Argument unabsehbarer Folgewirkungen sowie aufgrund der Angst vor Arbeitsplatzverlusten wird kriselnden Branchen gerne unter die Arme gegriffen. „To big to fail“ lautet das Stichwort, unter dem nicht nur die Bankenrettung in der Finanzkrise stand, sondern auch Hilfsmaßnahmen z. B. für die Autoindustrie. Resultat ist nur die Wahrung von Besitzständen und die Behinderung des Strukturwandels. Dem Fehlverhalten von Personen wird nicht durch die Androhung von Strafen vorgebeugt. Stattdessen erlassen Regierungen immer kompliziertere Verhaltensregeln, die wiederum von immer größer werdenden Aufsichtsbehörden überwacht werden. Kommt es dennoch zur Aufdeckung von Verstößen, so ist der Staat heutzutage i.d.R. mit deren Verfolgung völlig überfordert. Deswegen werden diese fast immer im Rahmen von Verfahrensabsprachen geregelt, bei denen die Unternehmen eine Strafe zahlen und die Täter relativ unbehelligt bleiben. Für ehrliche Arbeitnehmer und seriöse Firmen ist dies in zweifacher Hinsicht unerfreulich: Für sie steigt einerseits die unnötige Bürokratie immer weiter an. Andererseits bekommen sie ständig vor Augen geführt, dass sich unehrliches oder fahrlässiges Verhalten im Endeffekt doch meistens lohnt.

- Ein weiterer Effekt von immer mehr Regulierung durch Verhaltensregeln, Zugangsbeschränkungen, Kapitalmindestanforderungen, Meldepflichten etc. ist, dass diese wie Marktzutrittsschranken wirken, also neue und innovative Anbieter abschrecken. Dies zementiert die Wettbewerbsposition von etablierten Firmen, egal wie ineffizient sie sind. Hieraus folgen wiederum Rückwirkungen auf die ganze Volkswirtschaft: Wachstum und die Schaffung von produktiven Arbeitsplätzen werden behindert.

Staatliche Einflussnahmen in Wirtschaft und Gesellschaft sind fast immer gut gemeint, werden jedoch i.d.R. ohne Berücksichtigung von Folgewirkungen implementiert. In Europa schreitet die gesellschaftliche Lähmung durch Anspruchsdenken und ausufernde Regulierung immer weiter fort. Dies wäre vielleicht gar nicht einmal so schlimm, wenn die ganze Welt so verfahren würde. Aber speziell in der Pazifikregion hat sich eine Dynamik entwickelt, durch die Europa immer mehr ins Hintertreffen zu geraten droht.

Die Pazifikregion: der neue Motor der weltwirtschaftlichen Entwicklung

Seit Beginn der Industrialisierung standen Westeuropa und die nordamerikanische Ostküste im Zentrum der weltwirtschaftlichen Aktivität. Seit den 90er Jahren war allerdings mit dem ökonomischen Aufstieg Chinas und anderer asiatischer Länder eine zunehmende Verlagerung von Handelsströmen und Produktion in den pazifischen Raum festzustellen. Diese Tendenz wird sich mit dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens TPP noch weiter verstärken, mit dem sich einige der wichtigsten nicht-chinesischen Länder zu einer riesigen Freihandelszone zusammengeschlossen haben. Hierbei handelt es sich um so unterschiedliche Nationen wie Brunei, Chile, Neuseeland, Singapur, Australien, Kanada, Japan, Malaysia, Mexiko, Peru, die USA sowie Vietnam. Alle sind durch ein gemeinsames Interesse an mehr wirtschaftlichem Austausch verbunden.

Unter den Mitgliedsländern des TPP sind in Hinblick auf das heutige Thema insbesondere das noch sehr arme Vietnam und das lange auf hohem Niveau stagnierende Japan interessant. Beide Nationen erhoffen sich von dem Freihandelsabkommen Hilfe bei der Überwindung interner Probleme.

Vietnam ist wirtschaftlich jahrzehntelang durch die Nachwirkungen des Bürgerkrieges sowie die kommunistische Herrschaft zurückgehalten worden. Seitdem die dortigen Machthaber auf eine Öffnung des Landes zur Marktwirtschaft setzen, hat eine ökonomische Aufholjagd eingesetzt, die das Land zu einer der am schnellsten wachsenden Nationen gemacht haben. Um den nächsten Entwicklungsschritt gehen zu können, benötigt das Land jedoch zweierlei: 1) relativ stabile Rahmenbedingungen für ausländische Investoren, damit diese bereit sind, den Aufbau einer fortschrittlichen Industrie zu finanzieren; sowie 2) die Öffnung von Exportmärkten für vietnamesische Produkte.

Japan hat inzwischen 25 Jahre der Erstarrung durch nicht gelöste Strukturprobleme hinter sich. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Land durch Exporterfolg zunächst sehr reich geworden. Der Boom endete in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts jedoch in einer riesigen Börsen- und Immobilienblase. Diese ist aber nie richtig geplatzt, weil Politik und Wirtschaft das Eingeständnis des eigenen Scheiterns gescheut haben. Und weil es keine richtige Bereinigung gab, schleppte Japan seine ungelösten Probleme immer weiter; niedriges Wachstum und eine ausufernde Staatsverschuldung waren der Preis hierfür. Damit wurde die Nation zum Sinnbild für Stagnation.

Mit der Wahl von Shinzō Abe zum Premierminister im Dezember 2012 wurde ein radikaler Kurswechsel angestrebt. Er verkündete eine neue Wirtschaftspolitik, die aus „drei Pfeilen“ besteht, welche Japan wieder voranbringen sollen: lockere Geldpolitik, expansive Fiskalpolitik sowie Strukturreformen. Während die ersten beiden Pfeile zur geld- und fiskalpolitischen Expansion relativ schnell abgeschossen wurden, ist er sich bei den strukturpolitischen Maßnahmen zur Öffnung von Märkten und zur Verbesserung der Corporate Governance auf halbem Wege stecken geblieben.

Zentral für den Erfolg des dritten Pfeils von Abe ist deshalb ein Ende der Abschottung gegenüber Importen im Rahmen des neuen Freihandelsabkommens. Mit einer zunehmenden Öffnung und Deregulierung wird die Scheinsicherheit geschützter Märkte aufgegeben. Genau diese „Sicherheit“ hat Japan jahrzehntelang gelähmt. Nur durch ein Einlassen auf die Chancen und Risiken des Wettbewerbs können japanische Unternehmen ihre Stärken voll ausspielen und am Wirtschaftsaufschwung in der Pazifikregion voll partizipieren.

Europa hadert, Asien handelt

Im Bereich Bildung und Wissenschaft sind Europa und die USA nach wie vor führend. Allerdings holen hier die Asiaten auf, wie die immer besser werdenden Platzierungen von Hochschulen aus Singapur oder Südkorea in neusten Universitätsrankings belegen. Es ist auch keinesfalls schlimm, wenn asiatische Länder in Wissenschaft und Wirtschaft zu europäischen Nationen aufschließen, denn von neuen Ideen und einem konstruktiven Wettbewerb können alle nur profitieren. Bedrohlich wird es allerdings, wenn Europa überholt und abgehängt wird. Diese Gefahr ist durchaus gegeben.

Während in Europa das mit den USA geplante Freihandelsabkommen TTIP totdiskutiert wird, haben die Wirtschaftspartner in der Pazifikregion mit dem TPP Fakten geschaffen. Und während staatliche Regulierer sich in Europa immer kompliziertere Regeln ausdenken, um Wirtschaft zu behindern, werden diese im Fernen Osten immer stärker aufgeweicht. Asien entdeckt mehr und mehr die positive Kraft des Wettbewerbs für sich, Europa vergisst sie zunehmend.

Eine besonders unglückliche Rolle spielt dabei die europäische Politik. Speziell die auf Interessenausgleich und das Erreichen eines größtmöglichen Konsensus ausgelegten Entscheidungsmechanismen der Europäischen Union haben sich in den vergangenen Jahren als Veränderungsbremse hervorgetan. Regierungen blockieren, verzögern oder verwässern gerne unangenehme Entscheidungen, wenn sie damit Besitzstände von bestimmten Interessengruppen angreifen. Denn damit würden sie eine Wiederwahl riskieren, wie z. B. Gerhard Schröder. Seine Regierung zerbrach 2005 an den (im Nachhinein als relativ erfolgreich anerkannten) Arbeitsmarktreformen, er wurde als Kanzler abgewählt. „Wir Regierungschefs wissen alle, was zu tun ist, aber wir wissen nicht, wie wir danach wiedergewählt werden sollen.“ hat der Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker dieses Problem einmal auf den Punkt gebracht.

Für europäische Unternehmen bedeutet dies, dass sie, um in Zukunft weiter erfolgreich zu sein, ihre Aktivitäten schwerpunktmäßig nach Asien oder an die amerikanischen Westküste verlagern. Die Entwicklung der Umsätze bei Unternehmen wie BMW, BASF, Richemont oder Schneider Electric reflektiert bereits schon jetzt eine wirtschaftliche Bedeutungsverschiebung in die Pazifikregion. Einige von diesen wurden in den letzten Wochen an der Börse abgestraft, weil das Chinageschäft im Moment schwächelt. Dies wird jedoch vorübergehen, während die Probleme in Europa bleiben. Für Firmen, die zu stark von Europa abhängen, bleiben die Zeiten schwierig; insbesondere wenn ihre Branche stark reguliert ist. Mit ihnen kann man sicher nur an der Stagnation partizipieren.

Dieser Text erschien in leicht abgewandelter Form ebenfalls in „Mit ruhiger Hand“ Nummer 42 vom 2. November 2015.

Der asiatische Markt ist in den letzen Jahren deutlich konkurrenter geworden und mehr an Bedeutung gewonnen. Wie schon in den Artikel schon erwöhnt wird, immer mehr Firmen verabschieden sich Richtung Asien. Gründe sind verschieden, aber die Qualität der Ware ist stätig besser geworden. Viele machen bemerkenswerte Karriere dort.

Der asiatische Raum ist in vieler Hinsicht sehr interessant, die Entwicklung der IT Branche zeigt einen rasanten Trend. Ich befürchte in diesen Segment werden Sie bald die Oberhand übernehmen.

Der asiatische Raum zeigt einen starken Aufwärtstrend in jedem Punkt. Seit kurzem hat Japan und China mehr Patente als USA angemeldet. Asien sollte man als Partner nicht vernachlässigen, sie werden immer interessanter.

Sehr lesenswerter Beitrag, die Verhältnisse ändern sich rapide, Asien hat auf jeden Fall ein großes Potenzial. Ich teile die Meinung mit Silvana, das Asien in Sachen IT den Europäern durchaus überlegen ist.

Ein sehr interessanter Artikel, in Asien ist definitiv ein großer Teil der Zukunft. Vor allem in Sachen IT sind die uns Europäern mittlerweile ein gutes Stück voraus.

Comments on this entry are closed.

{ 2 trackbacks }