Grundlagen meiner ökonomischen Denke

Ich fand, es war einmal Zeit die Grundlagen meiner ökonomischen Denke, die sich durch diesen Blog zieht, auf einer eigenen Seite zu skizzieren und dies dann von Zeit zu Zeit zu überarbeiten. Diese Seite ist also sozusagen ein Work-in-Progress: Meine ökonomische Denke entspringt keinem einheitlichen Paradigma im Sinne Kuhns und entspricht übrigens auch nicht nur der praktischen Betriebswirtschaftslehre, sondern setzt sich im Kern aus einem methodischen Rahmen zusammen, den ich mir pragmatisch aus verschiedenen Modellwelten zusammengesucht habe:

I. Methodologischer Rahmen

- Neue Institutionenökonomik

- Behavioral Economics

- Theorie komplexer Systeme

- Evolutionstheorie

Ergänzt wird dies durch handwerkliche betriebswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Instrumente sowie durch verschiedenste außerökonomische Ansätze aus den Naturwissenschaften, der Philosophie, Soziologie und Psychologie. Ich will hier aber kein Buch schreiben, sondern nur meine mich inspirierenden Grundlagen skizzieren.

Zu meiner ökonomischen Denke gehört aber nicht nur ein theoretischer Rahmen, sondern auch eine Art wirtschaftspolitisches Leitbild, das den zweiten Teil meiner ökonomischen Denke darstellt.

II. Wirtschaftspolitisches Leitbild

Das was ich hier aufgeschrieben habe, ist nicht abschließend, sondern der vorläufige Versuch, einmal mein wirtschaftspolitisches Leitbild explizit aufzuschreiben und dann später zu erweitern und zu ergänzen.

III. Denktradition

Meine Denktradition sehe ich sehr stark durch die Werke von Karl R. Popper beeinflusst. Für die Grundlagen meiner ökonomischen Denke passt vielleicht gut die von ihm begründete philosophische Denkrichtung des kritischen Rationalismus. Popper beschreibt dies als Lebenseinstellung, „die zugibt, dass ich mich irren kann, dass du recht haben kannst und dass wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur kommen werden“. Kennzeichnend ist ein vorsichtig optimistischer Blickwinkel, der letzte Wahrheiten ablehnt und eine große Skepsis gegenüber jeder Art von Dogmatismus aufweist. Zu dieser Denktradition gehört es, auch stets seine eigenen Standpunkte zu überprüfen und gelegentlich in Frage zu stellen (siehe z.B. die ausführliche Darstellung in der Wikipedia).

I. Methodologischer Rahmen

Ökonomik, so haben das Homann und Suchanek in ihrem 2000 erschienen Buch “Ökonomik” geschrieben, ist eine Sozialwissenschaft. Und die soziale Welt besteht nicht aus isolierten und isoliert handelnden Individuen, sondern aus deren Interaktion im weitesten Sinn. Wenn man auf die relevanteren Fragestellungen der Ökonomik schaut, geht es immer um das Zusammenleben und Zusammenarbeiten von Menschen in einer sozialen Ordnung unter Bedingungen von Arbeitsteilung und Interdependenz. Mit der angewandten Ökonomik wollen wir über menschlichen Verhalten bzw. Handeln in der Wirtschaft lernen und verstehen, welche Konsequenzen damit verbunden sind.

Die Neue Institutionenökonomik (NIÖ) mit ihren faszinierenden Teilgebieten stellt dabei quasi das ökonomische Gerüst dar. Die Behavioral Economics schließen einige Baulücken, die die NIÖ in den Annahmen über das Verhalten und die Nutzenerwartung der Marktteilnehmer hinterlässt und konkretisiert das im Sinne neoklassischer Ökonomie irrationale Verhalten. Die Theorie komplexer Systeme schließlich erinnert mich daran, dass wir weit davon entfernt sind genau zu wissen, wie Ökonomie funktioniert und dass es unbekannte Risiken gibt und korrekte Vorhersagen so gut wie ausgeschlossen sind.

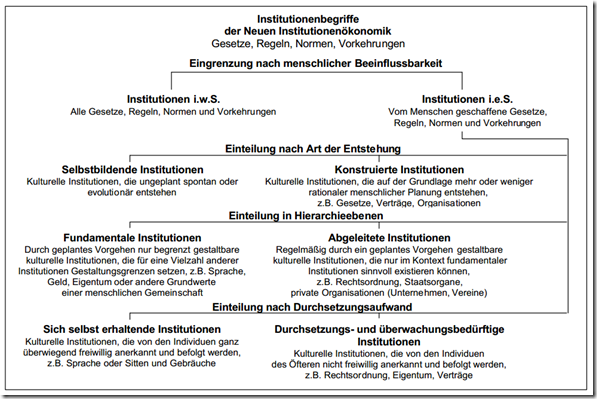

1. Neue Institutionenökonomik

In den letzten Jahren hat die Neue Institutionenökonomik im Allgemeinen und die Property Rights-, den Transaktionskostenansatz sowie die Prinzipal-Agent-Theorie im Besonderen versucht, mit Hilfe vergleichsweise einfach gehaltener Ansätze in logisch stringenter Weise eine Fülle von praktischen Phänomen zu erklären, die das neoklassiche Modell nicht zu erklären vermag. Die Ansätze der NIÖ beziehen sich nicht nur auf den klassischen Anwendungsbereich der Ökonomik, die Wirtschaft. Vielmehr werden Fragen des Rechts, der Politik, der Geschichte und vieles mehr behandelt, wie Hilmar Döring in seiner Dissertation festgestellt hat (S. 1).

Das Gedankengebäude, das heute als „Neue Institutionenökonomik“ bezeichnet wird, war zunächst nichts weiter als der Versuch, den Anwendungsbereich der neoklassischen Theorie zu erweitern, schreiben Richter und Furubotn ihn ihrem Klassiker “Neue Institutionenökonomik”. Dies geschieht, so ergänzte Döring, vor allem dadurch, dass die Annahmen der ökonomischen Theorie erweitert werden. Den Vertretern der Neuen Institutionenökonomik geht es also vorwiegend darum, an einigen unbefriedigenden Annahmen der Neoklassik mit dem Ziel anzusetzen, die herrschende Lehre weiterzuentwickeln. Damit soll der Anspruch verwirklicht werden, eine umfassende, allgemeine mikroökonomische Theorie zu entwickeln, die die Neoklassik um ein aussagekräftiges Modell individuellen Verhaltens sowie um die Analyse institutioneller Rahmenbedingungen erweitert.

Ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen (dazu eignet sich der “Richter und Furubotn”) die folgende Übersicht von Michael Langerfeldt über die Ausbreitung dieser Denkrichtung.

Quelle: Neue Institutionenökonomik, in Wisu, 1/2003 (S. 56) .

Methodologischen Individualismus

Sehr grob skizziert analysieren die Ansätze der NIÖ die verschiedensten Institutionen der Wirtschaftspraxis aus dem Blickwinkel des methodologischen Individualismus, d.h. soziale Gebilde wie Unternehmen oder Staaten werden nicht als eigenständiges Gebilde betrachtet, sondern aus der Perspektive des einzelnen in ihnen handelnden Individuen untersucht.

Zentrale Annahmen

Ein Kernelement ist, dass Transaktionen in der Wirtschaft nicht kostenlos sind und die Wirtschaftssubjekte über unvollständige Informationen verfügen.

Ferner treffen institutionenökonomische Ansätze bestimmte Annahmen zum menschlichen Verhalten:

- Begrenzte Rationalität und individuelle Nutzenmaximierung, wobei der Nutzenbegriff hier auch nichtmonetäre Aspekte umfassen kann.

- Die Prinzipal-Agent- und die Transaktionskostentheorie berücksichtigen darüber hinaus explizit die gegenüber der individuellen Nutzenmaximierung erweiterte Perspektive des Opportunismus.

- Zudem bezieht die Prinzipal-Agent-Theorie unterschiedliche Risikopräferenzen der ökonomischen Akteure in ihre Analyse ein (siehe A. Picot et al., Die grenzenlose Unternehmung, 3., überarb. Aufl. Wiesbaden 1998).

Das soll hier keine wissenschaftliche Abhandlung werden. Für die Gedanken zu der europäischen Währungspolitik spielen aber die Elemente der Transaktionskosten, der Vertretungs- bzw. Prinzipal-Agent-Theorie, des Opportunismus, der asymmetrischen Informationsverteilung und des Moral Hazards eine besondere Rolle.

Externe Effekte

Einen wichtigen Aspekt, den die Neue Institutionenökonomik heraus arbeitet, sind externe Effekte. Unter externen Effekten werden Entscheidungskonsequenzen verstanden, die andere als jenen treffen, der die Entscheidung getroffen hat bzw. an ihrem Zustandekommen beteiligt waren und die unbeteiligten Dritten in ihren Nutzen bzw. Bedürfnisbefriedigung positiv oder negativ tangieren. Entsprechend lassen sich negative und positive Externalitäten unterscheiden. Die externen Kosten und die externen Nutzen sind unter zwei Gesichtspunkten problematisch:

- Einmal führen sie zu fehlerhaften Entscheidungen bei der Allokation der Ressourcen. Da die externen Effekte in der Regel nicht in das Kosten-Nutzen-Kalkül des die Entscheidung treffenden Individuums eingehen, werden die extern tangierten Bedürfnisse vernachlässigt. Das hat zur Folge, dass von einzelnen Gütern und Dienstleistungen zu viel, von anderen zu wenig hergestellt wird. Das Ergebnis ist eine Verschwendung knapper Produktionsfaktoren. Dies gilt dann nicht, wenn keine Transaktionskosten bestehen, an sämtlichen wohlfahrtsrelevanten Handlungsalternativen private Eigentumsrechte existieren und ein voll wettbewerbsfähiger Markt besteht, auf dem diese gehandelt werden können (vgl. G. Kirsch, Neue Politische Ökonomie, 3., überarb. u. erw. Aufl. 1993, S. 24 f.)

- Zum anderen widerspricht das Vorliegen von externen Kosten dem Ideal, das verlangt, dass jedes Individuum alle Folgen seiner Entscheidungen trägt und jedes Individuum die Folgen nur seiner Handlungen trägt.

Auch die distributionspolitischen Folgen von externen Kosten sind also unerwünscht. Sie widersprechen der Selbstverantwortlichkeit des Individuums. Externe Kosten bedeuten, dass der eine den anderen instrumentalisiert. Jener, den ein anderer durch seine Entscheidungen in der Wohlfahrt beeinträchtigt, wird in den Dienst ihm fremder Zwecke gezwungen.

Problematisch ist dies allerdings nur dann, wenn die ursprüngliche Verteilung der Ressourcen entweder vorbehaltlos bejaht oder als unbedeutend ausgeklammert wird. Gilt die Ausgangsverteilung nämlich als unannehmbar, verfügt etwa A über Ressourcen, die nicht ihm, sondern B zustehen, so korrigieren externe Kosten, die B bei A verursacht, diesen Missstand ganz oder teilweise. Dies jedenfalls solange, wie die externen Kosten nicht so hoch sind, dass sie selbst zu einer als unannehmbar geltenden Verteilung führen.

Während externe Kosten und externe Nutzen allokationspolitisch problematisch sind, ist dies unter distributionspolitischen Aspekten nur bei externen Kosten der Fall. Diese Asymmetrie erklärt sich aus der Tatsache, dass bei externen Kosten jemand gegen seinen Willen zu Wohlfahrtsminderungen gezwungen wird, ihm aber bei externen Nutzen Handlungsalternativen unentgeltlich eröffnet werden, die er zwecks Wohlfahrtserhöhung freiwillig nutzen kann. Im Falle der externen Kosten haben wir es mit der Verletzung der individuellen Freiheit durch einen Stärkeren zu tun, im Falle der externen Nutzen mit der frei bejahten Wahrnehmung unentgeltlich durch die Entscheidung eines anderen eröffneter wohlfahrtsrelevanter Handlungsmöglichkeiten. Diese Asymmetrie findet sich in jenem für die liberale Gesellschaftspolitik charakteristischen Merkmal wieder, die unter Umständen die Produktion von externen Kosten verbietet, aber höchst selten die Produktion von externem Nutzen gebietet. In der Tat haben liberale Gesellschaften weit mehr Verbote als Gebote[G. Kirsch, Neue Politische Ökonomie, 3., überarb. u. erw. Aufl. 1993, S. 25].

Zum Vertiefen über die oben bereits erwähnte Literatur hinaus, habe ich hier eine Seite zur Neuen Institutionenökonomik eingerichtet, die ich laufend mit online verfügbaren Quellen ergänze.

2. Behavioral Economics

Die “Neuen Institutionenökonomik” hat aus meiner Sicht eine entscheidende Schwäche, sie reduziert das Menschenbild und das Verhalten allein auf ökonomische Größen und lehnt die persönliche Nutzenmaximierung weiterhin zu stark an den ökonomischen Rationalitätsbegriff an. Ich halte das nicht für ausreichend, weil die Praxis und viele Untersuchungen zeigen, dass es unterschiedlichste Erklärungen für das Verhalten der Akteure in der Wirtschaft gibt und für das, was das einzelne Individuum als nützlich ansieht.

So hat auf einem Treffen bekannter Ökonomen in Lindau Georg Akerlof über “Identity Economics” gesprochen. Dieser Ansatz fragt, warum Menschen in der Realität in gleichen Situationen unterschiedliche Entscheidungen treffen. Aber auch sonst begegnen uns an den Güter- und Finanzmärkten viele Verhaltensweisen, die Ökonomen als irrationales Verhaltens bezeichnen, weil sie vom neoklassischen Verhaltensmuster abweichen.

Nicht vergessen werden sollte, dass sich etwa John Maynard Keynes in der «Allgemeinen Theorie» mit psychologische Kategorien wie Motiven, Erwartungen oder Unsicherheit befasst hat. Gerade diese Seite von Keynes wurde in den letzten Jahren wieder entdeckt und belebt nach dem Buch von Akerlof und Shiller “Animal Spirits – Wie Wirtschaft wirklich funktioniert” die wissenschaftliche Debatte und praktische Politik. Gerhard Schwarz erinnerte in der NZZ außerdem daran, dass Friedrich August von Hayek in jungen Jahren zwischen dem Studium der Psychologie und jenem der Ökonomie geschwankt hatte und und mit «The Sensory Order» ein ganzes Buch zu psychologischen und erkenntnistheoretischen Fragen geschrieben hat.

Ich mag die Behavioral Economics, weil sie gemeinsam mit der Neuroökonomie versuchen, das Verhalten der Wirtschaftssubjekte genauer zu erforschen. Unter Hardcore -Ökonomen ist diese Denkrichtung umstritten, weil sie zu wenig harte Fakten produziert. Freilich bedient sich ein großer Teil der Management- und Marketingliteratur verhaltenswissenschaftlicher Ansätze, die man alle ignorieren könnte, wenn sie die Welt neoklassisch verhalten würde.

Daneben resultiert ein Teil der Unsicherheit, mit der wir in der Wirtschaftspraxis ständig leben müssen, nicht nur aus der Unvollständigkeit aktuell verfügbarer Informationen, sondern auch aus der Unsicherheit über das Verhalten der Wirtschaftssubjekte. Selbst wenn uns heute alle irgendwo dokumentierten Informationen zur Verfügung stehen würden, könnten wir nicht mit Sicherheit das Verhalten der Entscheidungsträger vorhersagen.

Ich bin davon überzeugt, dass die Behavioral Economics gut geeignet sind, gerade das Verhalten in der Wirtschaftspraxis und an den Finanzmärkten rückwirkend zu erklären. Für Prognosen auf zukünftige Entwicklungen halte ich aber auch diese Richtung für weniger gut geeignet. Das liegt freilich an meiner generellen Skepsis in Bezug auf Prognosen (dazu gleich mehr).

Auch hier habe ich schon vor einiger Zeit eine Seite Behavioral Economics – Neuroökonomie im Blick Log angelegt, auf der ich Artikel zum Thema sammele. Dort findet sich auch ein Dokument unter dem „Titel: Psychologische Grundlagen der Ökonomie Über Vernunft und Eigennutz hinaus“, das auf einer Artikelserie in der Neuen Zürcher Zeitung basiert und einen recht guten Überblick verschafft.

3. Theorie komplexer Systeme

Ich dachte eigentlich, mich für diesen Abschnitt kürzer fassen zu können, weil ich mich hier am wenigsten auskenne. Ich bedauere das, weil ich glaube, aus dem Verständnis von Komplexitäten können Ökonomen am meisten lernen. Vor allem könnten wir daraus lernen, wie wenig wir im Grundsatz die ökonomische Welt wirklich verstehen.

Ich hatte hier einmal darüber geschrieben, dass sich die Mainstream-Ökonomie gerade einmal auf dem Stand der Newtonschen Gesetze bewegt, wenn überhaupt. Diese Aussage machte ich nach einem Streifzug durch Physik, Biologie und die fachbereichsübergreifende Chaosforschung.

Gerade bei der Lektüre über die Erklärung ökonomischer Phänomene, wie insbesondere die Finanzkrise oder die Analyse “erfolgreicher” oder “schwacher” Volkswirtschaften oder Unternehmen, stehe ich ständig unter dem Eindruck einer ausgeprägten Beliebigkeit ökonomischer Argumente. Dabei vermitteln “Experten” den Eindruck, ein Erklärungsmonopol auf volks- und betriebswirtschaftliche Themen zu besitzen und liegen doch oft meilenweit daneben mit ihren Erklärungen und insbesondere mit ihren ökonomische Prognosen. Das scheint sie freilich nicht besonders zu stören, weil man im Zweifel ja stets auf geänderte Annahmen verweisen kann.

Der Franzose Henri Poincaré entdeckte Ende des 19. Jahrhundert die Defizite der Newtonschen Physik, die nur unter bestimmten Bedingungen und unter bestimmten Annahmen gilt. Newtons reduktionistisches Modell konnte viele Phänomene in der Natur nicht erklären. So waren die Gleichungen etwa für drei Körper nicht mehr lösbar, soweit ich die Ausführungen verstanden habe. Ohne jetzt auf die Details einzugehen, kommt mir der Vergleich der Newtonschen Physik mit der leider immer noch vorherrschenden Wirtschaftstheorie sehr passend vor. Newtons Gleichungen sind einfach und helfen tatsächlich in der Praxis bei vielen Berechnungen. Sie versagen aber stets dann, wenn die Komplexität steigt. Ähnlich ist es bei der vorherrschenden Wirtschaftstheorie. Unter eng gesetzten Annahmen leistet sie ebenfalls partielle Erklärungsbeiträge. Sie versagt aber bei der Erklärung vieler und vielleicht sogar der meisten Phänomene der Wirtschaftspraxis. Erst recht eignet sie sich nicht für die Erklärung solcher Ereignisse, wie die Finanzkrise.

Der noch herrschende Mainstream der Ökonomie, so mein Eindruck, kann mit vielen Begriffen der Physik, Biologie oder Komplexitätsforschung nichts anfangen. Turbulenzen, Rückkopplungen, seltsame Attraktoren, Selbstähnlichkeit, natürliches Driften, Autopoise, unmögliche Vorhersehbarkeit und viele andere Begriffe, auf die ich bei der Lektüre nicht zum ersten Mal gestoßen bin, sind nur Beispiele dafür. Sie beschreiben Sachverhalte, die durchaus auf ökonomische Phänomene Anwendung finden könnten. In der Mainstreamökonomie versucht man aber immer noch mit dem Sextanten die Position zu bestimmen.

Die Biologin Sandra Mitchell hat 2008 ein ganz herausragenden Buch über Komplexität veröffentlicht: „Komplexitäten. Warum wir erst anfangen, die Welt zu verstehen“. Es hat mich in der Sicht bestärkt, dass niemand heute mehr allein in der Lage ist, komplexe Systeme und Sachverhalte – und dazu rechne ich die praktische Ökonomie – zu besetzen. Mitchell schreibt:

“Komplexe Systeme entziehen sich einfachen Untersuchungsmethoden und einer einfachen Logik der Schlussfolgerungen. … In Wirklichkeit hat unsere Welt viele Formen und Größen, und ihre Strukturen unterscheiden sich im Ausmaß ihrer Stabilität, so dass sich mehr oder weniger kontingente Wahrheiten ergeben, die wir kennen und im Sinne unserer Ziele und Bestrebungen nutzen können.”

Mitchell lehnt leidenschaftlich und mit tiefer Argumentation reduktionistische Betrachtungen ab. Zwar hält sie Reduktionismus nicht immer für falsch, jedoch dann wenn er zur einzig möglichen Strategie erklärt wird. Mitchel plädiert bei der Untersuchung komplexer Systeme für eine Betrachtungsweise, die sie integrativen Pluralismus nennt. Ohne dies jetzt im Detail zu vertiefen zeichnet sich ihre Erkenntnismethode durch folgende Merkmale aus (S. 22):

- Pluralismus: die Integration zahlreicher Erklärungen und Modelle auf vielen Erklärungsebenen anstelle der Erwartung, es müsse stes eine einzige, einfache, grundsätzliche Erklärung geben

- Pragmatismus anstelle des Absolutismus: die Erkenntnis, das es viele Weg zu einer zutreffenden, wenn auch nur teilweisen Darstellung der Natur gibt, zu der verschiedene Grade der Verallgemeinerung und unterschiedliche Abstraktionsebenen gehören. Welche Abbildung am besten “funktioniert”, hängt von unseren Interessen und Fähigkeiten ab.

- Schließlich die Dynamik des Wissens, das sich immer weiter entwickelt, anstelle eines statischen Universalismus. Diese Eigenschaft nötigt uns, neue Wege zur Erforschung der Natur zu finden und entsprechend den dabei gewonnenen Erkenntnissen zu handeln.

Ich verstehe das als ein Plädoyer dafür, sich intensiver auszutauschen über Phänomene, für die wir Erklärungen suchen, etwa über Phänomene der praktischen Wirtschaft. Viel zu häufig geben wir uns mit einfachen und oberflächlichen Erklärungen zufrieden und übersehen dabei, wie komplex eigentlich die Wirtschaftspraxis ist.

Märkte und Unternehmen sind komplexe ökonomische Systeme, in denen Menschen auf unterschiedlichste Weise interagieren. Mitchell bestärkt uns in ihrem Buch darin, dass niemand heute mehr in der Lage ist, komplexe Systeme und Sachverhalte – und dazu rechne ich die praktische Ökonomie – in ihrer Gesamtheit zu fassen. Komplexe Systeme, so schreibt sie, entziehen sich einfachen Untersuchungsmethoden und einer einfachen Logik der Schlussfolgerungen, weil sich die Strukturen der Welt nicht über einen Kamm scheren lassen und je nach Situation anders erscheinen. Daraus zieht sie den Schluss, dass wir erkennen müssen, dass mehrere Wahrheiten nebeneinander existieren, um unsere Ziele erreichen zu können.

Während Mitchell aber eher auf der Metaebene fliegt, haben andere Wissenschaftler sich konkret mit der Wirkung von Komplexitäten befasst. Allen voran der im vergangenen Jahr leider verstorbene Benoît Mandelbrot. Mandelbrot gilt neben Henri Poincaré, Edward N. Lorenz und Mitchell Feigenbaum als einer der Mitbegründer der Chaostheorie, also der Theorie komplexer Systeme, die mittlerweile breiten Einzug in die Naturwissenschaften gehalten hat. Aber auch in die Ökonomie sickern seine Erkenntnisse immer stärker ein. Denker, wie etwa der Autor des “Schwarzen Schwan”, Nicholas Nassim Taleb, haben sich maßgeblich von Mandelbrot inspirieren lassen (siehe ein Video auf You Tube eines gemeinsamen Interviews “Benoit Mandelbrot thinks we’re all screwed”). Über Taleb und andere Autoren finden die Erkenntnisse von Mandelbrot außerdem Einzug in das moderne Risikomanagement.

Wegweisend für Ökonomen finde ich sein sogar sehr verständlich geschriebenes Buch “Fraktale und Finanzen: Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin”, über das man mehr über die Funktionsweise von Finanzmärkten lernen kann, als aus klassischen Werken der Finanzmarkttheorie: Hier ein Zitat aus dem Werk:

“Wenn schon die physikalische Welt so ungewiß und so schwer genau zu erkennen ist, um wieviel unsicherer und unerkennbarer muss dann erst die Welt des Geldes sein? Die Finanzwelt ist eine mit einem Schleier verhüllte Black Box. Nicht nur die inneren Funktionszusammenhänge sind verborgen, auch die Eingaben werden verdunkelt – durch unzulängliche Wirtschaftdaten, widersprüchliche Zeitungsberichte oder gar durch Täuschungsmanöver. Welchen Korrekturfaktor sollte ich auf den von einem Makler im eigenen Interesse abgegebenen Aktientip anwenden? Und dann gibt es ja noch den Faktor, der alles am meisten durcheinanderbringt – die Vorwegnahme. Ein Aktienkurs steigt nicht wegen guter Nachrichten über die Firma – die erfreulichen Aussichten für die Aktie bedeuten vielmehr, daß die Anleger antizipieren, er würde weiter steigen, weshalb sie kaufen. Vorwegnahme ist ein Merkmal, das nur die Ökonomie auszeichnet. Es ist Psychologie – des einzelnen wie der Masse –, und sie ist schwerer auszuloten als die Paradoxa der Quantenmechanik. Antizipation ist der Stoff, aus dem träume wie Schäume geboren sind.”

Benoit Mandelbrot mit “Fraktale und Finanzen” und Nassim Nicholas Taleb mit “Narren des Zufalls” haben die Rolle der Unberechenbarkeit in der Wirtschaft und insbesondere an den Finanzmärkten untersucht. Ohne diese Ansätze hier vertiefen zu wollen, was sie freilich verdient hätten, verdeutlichen diese und andere Autoren, dass Komplexität und Zufall eine viel größere Rolle spielen, als wir dies zugeben mögen. Im Alltag und in der Wirtschaftspraxis haben wir Probleme mit ihren Ansätzen, weil wir es nicht mögen, wenn sich viele Zusammenhänge nicht eindeutig erklären lassen und in einem hohen Maße von Zufällen bzw. von Faktoren abhängen, deren Wirkungen wir nur sehr begrenzt vorhersehen können.

Die wenig überraschende Erkenntnis: Ein zentrales Element der vorherrschenden Wirtschaftssysteme bleibt die Inkaufnahme von Risiken in Folge von Komplexität. Weder staatliche Institutionen noch Unternehmen, die Dienstleistungen zur Absicherung gegen Risiken anbieten, können uns einen Vollkaskoschutz gegen alle Risiken garantieren.

Unvorhersehbarkeit, schreibt der Ökonom Anatole Kaletsky in seinem Buch Kapitalismus 4.0 (S. 40), liegt in der Natur des menschlichen Verhaltens. Er bezieht das auf Wirtschaft, Politik, Psychologie, Diplomatie und sogar für die Kriegsführung. Und besonders trifft dies zu auf die Finanzmärkte, “deren Bewegungen nicht nur von zukünftigen Ereignissen abhängen, sondern ebenso von den Erwartungen der Menschen über zukünftige Faktoren sowie dem Einfluss, den diese Prognosen auf das Verhalten anderer Anleger und die Wirklichkeit selbst ausüben. Diese komplexe und unvorhersehbare Feedbackschleife zwischen Überzeugungen und Wirklichkeit wurde von Keynes als “Animal Spirits” bezeichnet – damit”, so Kaletsky weiter, “sind irrationale Element des Wirtschaftsgeschehen wie Herdentrieb, Emotionen und unreflektierte Instinkte gemeint …”

Und natürlich gibt es auch zum Thema Komplexitäts- und Chaosforschung eine Seite, auf der ich online verfügbare Dokumente sammele.

4. Evolutionstheorie

Ich bin derzeit dabei, die Grundlagen meiner ökonomischen Denke, zu der mich diverse Bücher und Aufsätze zur Evolutionsbiologie, Neuropsychologie und anderer Wissenschaftsrichtungen zu erweitern bzw. zu überarbeiten. Diese Überarbeitung ist in den oben stehenden Text bisher noch nicht eingeflossen.

II. Wirtschaftspolitisches Leitbild

Was ist eigentlich mein konkretes wirtschaftspolitisches Leitbild? Woran orientiere ich mich, wenn ich für die Bewertung etwa politischer Entscheidungen eine Linie benötige? Ich könnte jetzt noch tiefer gehen und fragen, was macht eigentlich ein gutes wirtschaftspolitisches Leitbild für mich aus. Mir soll ein Leitbild helfen, möglichst Antworten auf viele praktische Fragen in einer Art und Weise zu erhalten, dass die Antworten nach innen in sich möglichst widerspruchsfrei sind und nach außen auch zu meinen außerökonomischen Werten passen. Bei den außerökonomischen Werte mache ich es mir hier einfach, weil ich unser Grundgesetz hier als eine ausgezeichnete Grundlage ansehe, die ich nicht auch noch metaphysisch begründen muss.

Hinsichtlich wirtschaftspolitischer Leitlinien lässt das Grundgesetz viele Fragen offen. Ich orientiere mich hier aber grundsätzlich am Leitbild der sozialen Marktwirtschaft in der Ausprägung des Ordoliberalismus. Ich glaube im Konzept einer marktwirtschaftlichen Ordnung, in der der Staat einen bestimmten Ordnungsrahmen setzt für den ökonomischen Wettbewerb, kommen die Kräfte, die seit jeher das menschliche Schaffen bestimmen am besten zur Geltung.

Dabei halte ich es für zentral, dass der Staat den Ordnungsrahmen nicht nur setzt, sondern ihn auch durchsetzt. Bei neoliberalen Ideen erkenne ich häufig nicht, dass sie die gesellschaftlichen Schäden durch externe Effekte (siehe oben) richtig einschätzen.

Als Adam Smith die Rolle des Staates auf eine “Nachtwächterfunktion” beschränken wollte und daraus später das „Laissez-faire“ der Wirtschaftsliberalen wurde, hat man nach meiner Auffassung die Wirkung externer Effekte auf die Wohlfahrt noch unterschätzt. Ich halte dies aber für ein ganz zentrales Element der staatlichen Steuerung: die Beseitigung externer Effekte.

Je nach Interpretation lässt sich daraus einer unterschiedlich starke Rolle des Staates ableiten. Dazu gehört übrigens auch, dass der Staat das Prinzip Haftung für Verantwortung konsequent durchsetzt und nicht mit welchen Rechtfertigungen auch immer Unternehmen, Banken und Staaten zu Lasten der Steuerzahler auffängt (das sind externe Effekte in ihrer Reinform).

Den Motor für unsere Wirtschaftsordnung hat Kaletsky in seinem Buch Kapitalismus 4.0 gut beschrieben: Ehrgeiz, Initiative, Individualismus, Wettbewerbsgeist. Dieser Motor bedarf nach meinem Verständnis der Ergänzung durch die Eigenverantwortung und mindestens dreier wichtiger Korrekturen durch

- einen wirtschaftsethischen Rahmen, der uns Leitlinien gibt, wie wir miteinander umgehen. Als lange in Hansestädten (Bremen und Hamburg) lebender Bürger hänge ich hier am Leitbild des hanseatischen Kaufmann.

- Machtbeschränkung dort, wo wirtschaftliche Macht droht, andere von der Gesellschaft als wichtig angesehene außerökonomische Werte zu beschneiden.

- eine soziale Komponente, die

- den neoliberalen Mythos der Chancengleichheit unser Wirtschaftsordnung korrigiert und

- Menschen dort unterstützt, wo sie unverschuldet Härten erleiden, die die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ausschließen oder erschweren.

Was diese Korrekturen im Einzelfall bedeuten, ist nicht immer leicht zu sagen. Letztlich kommt es dabei immer auf eine sinnvolle Ausbalancierung verschiedener Interessen an.

Zuletzt überarbeitet am 25.06.2017

Comments on this entry are closed.