Das Schöne an einem Blog ist, dass man hier seine Gedanken ausbreiten und mit Interessierten in die Diskussion zu Thesen kommen kann, die so (möglicherweise) noch nicht gedacht oder veröffentlicht sind. Anregungen für diesen Text haben einmal mehr die andauernden Bonusdiskussionen (siehe hier für einen Überblick) und die “anstrengende” Personalsuche im Finanzsektor gegeben. Hier vertreten bekanntlich einige Interessenvertreter den Mythos, nur über “attraktive” Boni “Leistungsträger” binden zu können.

So jedenfalls begründete jüngst Kenneth Feinberg , von US-Präsident Obama mit der Oberaufsicht über die Gehaltsstrukturen in vom Staat geretteten Unternehmen beauftragt, die Boni für die Manager des gestrauchelten Versicherungsriesen AIG. Die dahinter stehende Hypothese lautet: Leistungsträger findet man nur durch entsprechende monetäre Anreize. Was freilich genau unter Leistungen zu verstehen ist, bleibt häufig unscharf. Im Zweifel sollte man aber annehmen, es gehe um die Steigerung des bestimmter betrieblicher Erfolgsgrößen und dabei in erster Linie um den Jahresüberschuss.

Erstaunlicherweise wird dieser Argumentationskette ganz selten widersprochen. Dabei existieren zahlreiche Studien, die einen Zusammenhang zwischen hohen Bonusversprechungen und Leistung widerlegen und zumindest nicht als eindeutig bestätigen. Im Klartext: Es gibt keine Untersuchung, die einen signifikanten Zusammenhang zwischen versprochener Bonushöhe und Unternehmenserfolg nachweist. Selbstverständlich gibt es Einzelbeispiele, bei denen dies zutrifft. Dazu lassen sich aber stets Gegenbeispiele zeigen.

Insbesondere die Finanzbranche, die mit Abstand die höchsten Boni-Zahlungen ausweist, dürfte gezeigt haben, dass diese Boni gerade nicht Leistungsträger angelockt haben, die die maximale Leistung im Sinne der Unternehmensziele bringen. Vielmehr haben sie ganz offensichtlich die Risiken des Unternehmens und ihre eigenen Ziele maximiert.

Noch einmal zur Argumentationskette. Die Hypothese lautet also hohe monetäre Anreize locken Leistungsträger an, weil diese erwarten für “besondere” Leistungen eine besondere Vergütung zu erhalten. Im Sinne ihrer Auftraggeber (Eigentümer, Aktionärsvertreter) sollen die Leistungsträger vor allem die wie auch immer definierten Unternehmensziele steigern und können dadurch die eigenen Bonuszahlungen maximieren. Nur wenn dies das Ziel der attraktiven Bonipakete ist, dann unterliegen Aufsichtsräte und Eigentümer möglicherweise einem folgenschweren Irrtum.

Die Kernfrage ist nämlich, ob durch “attraktive” Bonuspakete tatsächlich Leistungsträger angelockt werden oder vor allem Personen, die vordergründig zwar gut für ein Unternehmen erscheinen, die aber auf Basis der Anreizsysteme vor allem ihren eigenen Nutzen und das Risiko des Unternehmens maximieren.

Wie gesagt, es existieren zahlreiche Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Entgelt und Leistung, siehe z. B. “Wie variable Vergütung das Denken und Handeln einengt oder Wenn der Bonus zu hoch ist, dann sinkt die Leistung mit weiteren Verweisen.

Aber auch die Finanztheorie, und das ist meine These, kann zeigen, dass Bonussysteme den Unternehmenswert senken können. Dies zeige ich in zwei einfachen Schritten. Im ersten Schritt geht es darum, welche Steuerungsimpulse aus bestimmten Bonussystemen abgeleitet werden könnten. Im zweiten Schritt zeige ich, wie diese Steuerungsimpulse auf den Unternehmenswert wirken.

Steuerungsimpuls aus Bonussystem

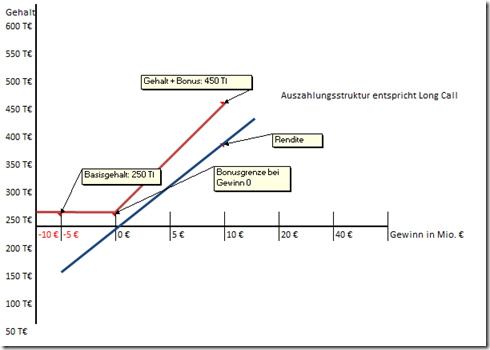

Zunächst geht es um die Auszahlungen an die Leistungsträger im Top-Management. Dazu habe ich angenommen, die Bonusauszahlung orientieren sich an der Entwicklung des jährlichen Betriebsergebnisses des Unternehmens. Nehmen wir an, der Leistungsträger erhält ein Basisgehalt von 250 T€ und eine Prämie, wenn das Unternehmen ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Das Payoff-Diagramm sieht dann aus, wie in der folgenden Abbildung. Interessanterweise entspricht dieser Payoff-Verlauf genau dem Payoff-Profil eines Long-Calls (also einer Kaufoption auf einen Vermögenstitel).

Die Inhaber von Calls zahlen eine Prämie dafür, dass sie die Chance auf eine Auszahlung erhalten, wenn der Marktwert des Finanztitels über dem Basispreis liegt (Details hier). Der einzigen Unterschied zum börslichen Optionsgeschäft ist, dass der Manager keine Prämie zahlt, sondern ein Basisgehalt erhält.

Als Zwischenergebnis lässt sich also festhalten, dass eine Person, die einen Anspruch auf Bonus vereinbart hat, damit eine Option, genauer einen Long Call in den Händen hält. Die Laufzeit entspricht der Bonusbemessungsmethode, der Basispreis quasi der Mindestzielgröße, die erreicht werden muss, um überhaupt einen Bonus zu erhalten. Das Analogon zum Ausübungspreis ist dann die erreichte Ist-Zielgröße, also in diesem Fall der Jahresgewinn.

Wer bis hier gefolgt ist, der wird vermutlich auch zustimmen, dass sich eine derartige Bonusvereinbarung mit der Optionsbewertungstheorie bewerten lassen könnte. Keine Angst, ich will meinen Lesern und mir selbst das nicht antun. Ich will aber die Optionsbewertungstheorie verwenden, um festzustellen, welche Faktoren den Wert der “Bonus-Option” beeinflussen.

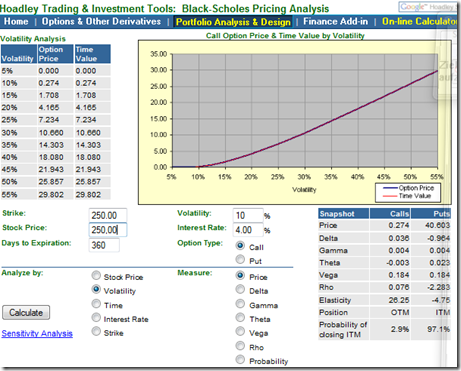

Als Grundlage dient das Black-Scholes-Modell (=BS-Modell, hier kurz in der Wikipedia erklärt, hier in einer Dissertation “Marktgerechte Bewertung von Optionen” intensiv beleuchtet). Der Wert einer Option jedenfalls hängt von verschiedenen Faktoren ab. Besonders interessant sind die Laufzeit, der aktuelle Wert des sogenannten Underlyings und die Volatilität.

Die Volatilität ist ja bekanntlich ein Risikomaß. Für einen Call gilt nach dem BS-Modell, je höher die Volatilität, desto höher der Wert der Option. Dies kann man mal selbst testen z.B. mit diesem Optionsrechner von hoadley.net. Die folgende Grafik zeigt die Wertentwicklung eines Calls am Geld, 360 Tage Laufzeit in Abhängigkeit von der Volatilitätsentwicklung

Und damit komme ich endlich zu der ersten Kernthese: Diese lässt sich nämlich aus dem Optionsbewertungsmodell ableiten. Je umfangreicher die Bemessungsgrundlage (also hier der Jahresgewinn) einer Bonusvereinbarung schwankt, desto höher ist der Wert der Bonusvereinbarung. Damit gleichbedeutend ist die Aussage, je höher das Unternehmensrisiko, desto höher der Wert der Bonusvereinbarung.

Folgt man der Argumentation bis hier hin, dann kann man festhalten, dass ein Bonusmodell, mit der oben dargestellten asymmetrischen Auszahlungsstruktur dazu führt, das Risiko der Bemessungsgrundlage zu erhöhen, um die Bonuserwartungen zu erhöhen.

Als Eigentümer darf man bei diesem Bonusdesign natürlich nicht überrascht sein, wenn die “Top-Leistungsträger” vor allem das Risiko erhöhen, damit freilich auch die Chance auf ein positiveres Unternehmensergebnis. Nur um nicht missverstanden zu werden, dies kann natürlich genau gewollt sein. Insbesondere im Hedgefonds-Sektor ist ja häufig sogar gewollt, kalkuliert hohe Risiken einzugehen.

Auswirkungen des Risikos auf den Unternehmenswert

Es gibt mittlerweile kaum noch zählbare Modelle zur Unternehmensbewertung. Für die Darstellung hier reicht ein einfaches Barwertmodell um den Wirkungszusammenhang deutlich zu machen. Nach diesem Konzept errechnet sich der Unternehmenswert aus dem abgezinsten Cashflow des Unternehmens. Dabei werden die Zahlungsüberschüsse oder Defizite mit einem, und das ist wichtig, risikoadjustierten Zins diskontiert. Die Formel sieht etwa so aus.

Diese Formel hat den Vorteil, dass sie Einflussfaktoren auf den Unternehmenswert sichtbar macht. So wirken alle einzahlungserhöhenden und auszahlungmindernden Maßnahmen positiv auf den Marktwert. Entscheidend ist dabei, dass dies nicht einmalig, sondern über einen längeren Zeitraum geschieht. Weiterhin hat das Risiko einen erhebliche Einfluss auf die Wertbildung. Die Reduktion von Risiko wirkt jedenfalls wertsteigernd und die Erhöhung des Risiko wirkt wertmindernd, wie man aus der Formel sehen kann.

Damit lässt sich die zweite Kernthese formulieren: Je höher das unternehmerische Risiko, desto niedriger ist der Unternehmenswert. Dazu soll natürlich nicht verschwiegen werden, dass aus höherem Risiko resultierende höhere Einzahlungserwartungen auch wertsteigernd wirken. Die Aussage ist hier lediglich, dass bei gleichen Einzahlungserwartungen das Unternehmen mit dem geringeren Risiko einen höheren Unternehmenswert aufweist.

Mögliche Schlussfolgerung

Liest man die beiden aus finanzmathematischen Modellen abgeleiteten Kernthesen zusammen, dann folgt daraus: Je höher die ausgelobten Bonuszahlungen in asymmetrischen Bonussystemen für das Top-Management sind, desto größer die Anreize das Risiko des Unternehmens zu erhöhen. Je höher das Unternehmensrisiko, desto niedriger ist der Marktwert. Ergo vermindern tendenziell hohe Bonusversprechungen den Unternehmenswert.

Nun kann man gegen beide Modell hier zahlreiche methodische Einwände vorbringen und die Realitätsnähe der hier nicht erläuterten Annahmen hinterfragen. Fakt ist aber, dass beide Modelle in der Wirtschafts- und Finanzmarktpraxis (meist erweitert) Anwendung finden, warum soll daher ihre Anwendung für die Bonuspraxis nicht möglich sein?

Und die Schlussfolgerung wird zumindest durch die Unternehmenspraxis der letzten Jahre und auch durch verhaltenswissenschaftliche Untersuchungen gestützt. So berief sich die FAZ auf Forschungsergebnisse zu Bonussystemen als sie schrieb:

Ziele werden nicht sorgfältig genug ausgewählt. Noch immer überwiegen als Zielvorgaben klassische Kennwerte wie Umsatz oder Gewinn. In Kombination mit kurzen Bewertungszeiträumen (short-term-incentives) wird durch diese Praxis risikogeneigtes Verhalten belohnt, da kurzfristig realisierbare Gewinnaussichten regelmäßig mit einem hohen Risiko „bezahlt“ werden müssen.

Daneben vertreten verschiedenste Autoren die Ansicht, dass allein vergütungsorientierte Anreize keine ausreichende Leistungs- und vor allem Verantwortungsmotivatoren sind. Vertieft ist die u.a. in dem Beiträgen ”, Menschen lassen sich auch durch Altruismus, Fairness- und Gerechtigkeitserwägungen leiten, oder AIG-Bonus und die falsche Motivation von Top-Leuten. Wer sich tiefer für die Bonusdiskussionen interessiert, der sei auf die Seite “Führung, Anreize, Bonus und Motivation” des Blick Logs verwiesen. Hier sind zahlreiche online verfügbare Beiträge aus Fachzeitschriften, Zeitungen und Blogs zusammengetragen.

Den Entscheidern, die die Leistungsträger aussuchen, ist aus den hier genannten Gründen dringend anzuraten, den Mythos aufzugeben, nur über monetäre Anreize lassen sich Leistungsträger gewinnen. Daneben sollten Bonussysteme stärker an den mittel- bis langfristigen Unternehmenszielen ausgerichtet werden. Interessant in diesem Zusammenhang, dass die Mehrheit der Dax-Konzerne ausschließlich auf kurzfristige variable Vergütungen setzt. Dies hat die Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) nach Angaben des Handelsblatts herausgefunden. Damit müssten also erst einmal die Hauptversammlungen eine neue Vergütungspraxis für die Aufsichtsgremien bestimmen. Ob das so leicht möglich ist, darf bezweifelt werden. Denn in den Hauptversammlungen verfügt die Finanzbranche über die meisten Stimmanteile. Und wonach wird in der Finanzbranche bezahlt? Noch zumindest nach kurzfristiger Ausrichtung. Dies könnte sich allerdings durch Vorgaben der BaFin für die Vergütungssysteme bald ändern (siehe dazu hier).

Aber auch ohne diesen aufsichtsrechtlichen Druck modifizieren bereits zahlreiche Unternehmen in der Praxis ihre Anreiz- und Vergütungssysteme. Hier könnte es ebenfalls interessant sein, die Optionsbewertungstheorie zur Hilfe zu nehmen, denn ein Long-Call mit einem Basispreis am Geld ist nur eine von tausenden vorstellbaren Konstellationen. Es gibt durchaus andere Konfigurationen, bei denen das Risiko (also die Volatilität) einen viel geringeren Einfluss hat.

Ich freue mich über Anregungen und Diskussion zu diesem Ansatz, der sich sicher noch erweitern, verfeinern oder modifizieren lässt.

Bemerkenswerte dies Ausarbeitung. An diesen verblüffenden Zusammenhang habe ich noch gar nicht gedacht, obwohl ich als Personalberater auch Bonusvereinbarungen mitstricke. In der Bankpraxis werden die Vereinbarungen aber zunehmend komplexer. Boni sind häufig von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Zudem ist neuerdings in der Diskussion, die Boni geschichtet zu zahlen, also erst dann, wenn der Erfolg sich als nachhaltig erweist.

Besten Dank und viele Grüße

dietmar

Ob dieses Modell so richtig ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Es klingt aber plausibel. In jedem Fall lässt es sich empirisch gut überprüfen, sofern man an die entsprechenden Daten kommt. Tatsächlich zeigen aber jüngste medienwirksame Beispiele, wie Banken oder Porsches Wiedeking, welche Risiken Mann für entsprechende Boni eingeht.

In jedem Fall macht es auch deutlich, dass die Verantwortung für zu riskante Geschäfte nicht allein bei den ausführenden Managern liegen, sondern auch die Eigentümer und Aufsichtsräte ihren Teil dazu beitragen.

Lesenswerte Darstellung

DJN

Das ist ja ein hochinteressante Darstellung, die schon fast den Charakter einer Abhandlung hat.

Für mich klingt die Darstellung sehr plausibel und auch nachvollziehbar. Die hier verwendeten Modelle sind tatsächlich in der Praxis hochrelevant. Und ich wüsste tatsächlich nicht, was gegen die Verwendung eines solchen Denkmodells sprechen sollte. Es ist ja ein Modell.

Besten Dank für die Ausführung

Knurt

Zur Bestaetigung des Artikels:

zu dem ganz normalen Wahnsinn, der in den letzten Jahren

so lief, gehoerten u. a. jede Menge Milliardengeschichten,

eine Zeit lang erschienen – als Medienrummel – jene von

Forbes uebernommenen Artikel ueber die reichsten Leute

der Welt, wer gerade auf dem ersten, zweiten, dritten, usw.

Platz dabei rangierte. Das alles in einem Stil gehalten

demzufolge Leute mit bloss ein paar hundert Millionen

schon gar nichts mehr waren. Regelrecht zwanghaft wurde

praktisch jeder an dieser Liste der reichsten Leute

gemessen, wer das meiste hatte, war der Groesste ist. Dadurch wurde eine Wertehierarchie bzw. Unwert – Hierarchie

geschaffen.

Das einzige Motiv, das Geltung hatte, war wieviel Geld

jemand verdiente. Und das konnte einfach nie genug sein.

Das musste immer mehr sein.

Hinzu kamen jene vielen Artikel ueber die teuersten

Hotels, die teuersten Villen, die teuersten Autos, usw.

hinzu.

Aus all dem resultierte die „Kultur“ des lifestyle der

vergangenen Jahre, des „conspicious consumption“, des

demonstrativen Konsums, so wie Thorsten Veblen dies in

seinem Klassiker der Soziologie des Prestiges „Theorie der feinen Leute“, erstmals 1899 erschienen, beschrieb,

wobei das, was Veblen beschrieb, diesmal bei weitem

uebertroffen wurde. Man lernte die Modemarken auswendig

und betrieb durchweg ein Rollenspiel, das auf all diesem

grotesken Aufwand basierte, hatte selber keine Praeferenzen

sondern liess sich diese von den diversen Medien oder

sonst wem einreden.

Und so hatte den auch Wall Street und davon ausgehend

auch in anderen Laendern diese Wertehierarchie, die

blosse Frage, wer den am meisten verdiente, den einzigen

Stellenwert. Von Gordon Brown, brit. Premier, ist

bekannt, dass er vor der Londoner City Angst hatte, jetzt

offensichtlich weniger, aber davor auf jeden Fall.

Genauer wurde diese Angst von Gordon Brown nie dargelegt,

aber sie hat ihre logische und verstaendlichen Gruende.

Bis wenigsten vor einem Jahr gehoerte es zu Usus dieser

Wall Street und City Typen, die Politiker mit ihrem

vielfach hoeheren Einkommen einzuschuechtern. Aus dieser

Hoehe eines Multimillionen – Dollar Jahreseinkommens

herab ganz einfach in den Abgrund der Verachtung zu

schleudern. Diese Typen waren da im persoenlichen und

sonstigen Umgang mit Politikern ueberhaupt nicht

schuechtern.

Logisch, dass gegenueber etwa hundert Millionen, die so

ein Typ verdiente, ein Politiker mit vielleicht seinen

paar hundert Tausend Dollar arm aussah. (Obama, US

Praesident, verdient m. W. so um die $ 400 000 Tausend.)

Damit sollen die Politiker, die wegen ihres vergleichs-

weise geringen Einkommens in Bedraengnis geratenen

Politiker keineswegs zu armen Opfern erklaert werden,

hoechstens auf eine Besonderheit der letzten Jahre in

diesem Bereich hingewiesen werden.

So allerhand aus der Praxis zu erzaehlen haette etwa

das Personal, Kellner, etc., von Golfklubs in denen solche

Grossverdiener regelmaessig verkehrten, Mitglieder

waren. Da kam es schon mal vor dass jemand in betrunkenem

Zustand gewissermassen die Hosen runterliess, die Sau

rausliess, und sich ueber die Nichtigkeit des Rests der

Menschheit, der praktisch gar nichts verdiente,

ausliess. Ein britischer Premier war da gerade mal

ein „stupid fucker“, mit dem man sich erst gar nicht

unterhielt, hoechstens ueber die Sekretaerin Anweisungen

zukommen liess.

In der Praxis duerfte es denn auch wenige Politiker

geben die soviel eigenstaendige Persoenlichkeit haben

dass sie gegenueber solchen Leuten nicht gleich von

vornherein in die Knie gehen, jegliche Art von Staatsverrat

gleich als vorauseilenden Gehorsam begehen, sondern genug Selbstbewusstsein haben ihren legitime Standpunkt zu vertreten.

Was die Boni – Bezieher in den letzten Jahren schafften

war, das hatte hoechste Prioritaet, die sozio-politische

Kultur zu versauen. Manchen Zeitgenossen graust es

ganz einfach aus allem moeglichen Gruenden. Gruende

fuer ein Grausen, disgust, gibt es m. E. tatsaechlich

eine Menge.

Wie schon erwaehnt spielten in all dem Kontext natuerlich

die Medien eine gewaltige Rolle. Ohne die haette es diese

Kultur der letzten Jahre gar nicht gegeben.

Bekanntlich sind allen voran die US Medien wegen der

Medienkrise Sache von short selling. Aus dieser

Perspektive des short selling ergibt sich da schon mal

ein recht interessantes Bild.

Aus den bankruptcy filings sind die Glaeubiger zu

entnehmen. U.a. gehoeren dazu die Papierlieferanten

wie auch die Lieferanten von Druckerschwaerze. Das

heisst, im Nachhinein so betrachtet, findet der ganze

Rummel den sie immer wieder veranstalten, teils auf

nicht mehr, oder letztendlich nur prozentuell bezahlten

Papiers (Konkursmasse) statt.

Das selbe natuerlich auch fuer Zeitschriften. Mittler-

weile gaben schon eine ganze Menge gerade auch solcher

„Luxus“ – bzw. Millionaersmagazine den Geist auf und

demnaechst werden es aller Voraussicht nach um etliche

mehr. Salopp gesehen: wer von denen im Voraus oder

direkt in bar bei Lieferung bezahlt wird, hat das

Nachsehen.

Mit anderen Worten: man muss nicht weit gehen will man

sich die Folgen dieser Kultur genauer ansehen. Was

beeindruckt ist vor allem die Schaebigkeit insgesamt

die sich da findet. Das gilt sowohl fuer Schaebigkeit

der Gesinnung, es gibt nichts Nobles in diesem Umfeld,

keinen Selbstrespekt im altmodischen Sinne, wie auch

die logische finanzielle Schaebigkeit anhand der

Umstaende.

Comments on this entry are closed.